200dpi、300dpi、400dpiの画像データはどう違うの? 写真や文字の見え方を実際に比較してみました!

紙資料のデジタル化を行う際には、画像の作製方法について仕様書で様々な事項(解像度/階調/認識サイズ/データ形式等)を定める必要があります。

でも、仕様書の文言だけでは実際どのような画像データが出来上がって、どのような見え方になるかわからないので不安 というようなことはないでしょうか?

そこで、今回は解像度別に実際の画像データ見え方を比較してみました。

紙資料のデジタル化を行う場合、多くは仕様書が定められて仕様書に基づきデジタル化作業が進められます。

仕様書では解像度(画像データの細かさ)/階調(カラーか白黒か等)/認識サイズ(読み取る資料のサイズ)/データ形式(TIFFやPDFなどの各形式)等が定められていると思いますが、その中でも解像度は、デジタル化された資料がどれだけ細かく画像データで再現されるかを決める重要な項目です。

解像度は1インチあたりの細かさを示す「dpi」で定められ、ここでの数値が多くなればなるほどデジタル化される画像は細かく再現されることになります。

しかし、実際の見え方を確かめるには事前に資料を用意して、デジタル化データ作製を行う委託業者さんに数種類の解像度でサンプルデータを作製してもらい確認する必要がありますので時間と手間がかかってしまいます。

そこで、今回は様々な解像度で作製した画像データがどのような見え方になるか実際に確かめてみました。

1.使用した画像データ検証用チャート及びデジタル化仕様等

今回確認用に作製した画像データは以下の機器及び仕様で作製しました。

1)対象資料(画像検証用チャート):

日本産業規格 JIS X6933 テストチャート No.2(A4サイズ)を2枚並べて(A3サイズ)スキャニングを実施

2)使用スキャナ:CopiBook Open System A2(i2S社製/原稿上向き式高精細ブックスキャナ)

3)デジタル化仕様:

①解像度:200dpi/300dpi/400dpi

②階調:24bitフルカラー

③認識サイズ:資料サイズと同サイズ(実寸)

④データ形式:TIFF形式

4)確認方法

上記にて作製された画像データのうち、写真部分、文字部分、地図部分を拡大してディスプレイに表示された状況を比較しました。

※今回表示されてる画像は、ディスプレイでの表示状況となります。実際の画像データの精細度とは異なりますので予めご了承ください。

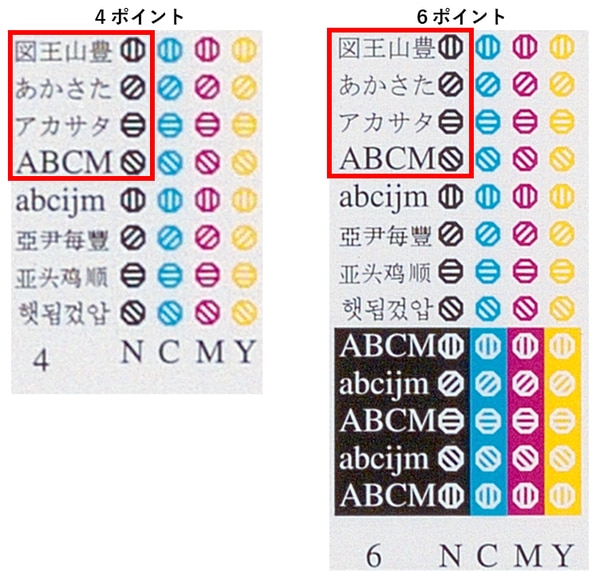

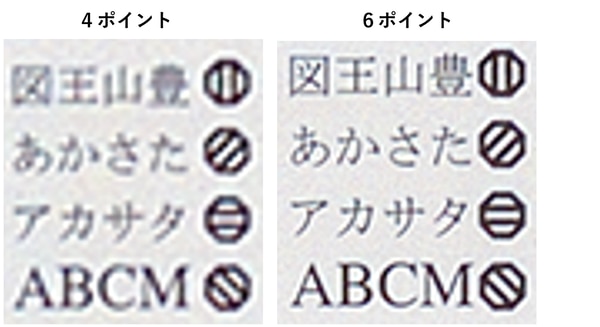

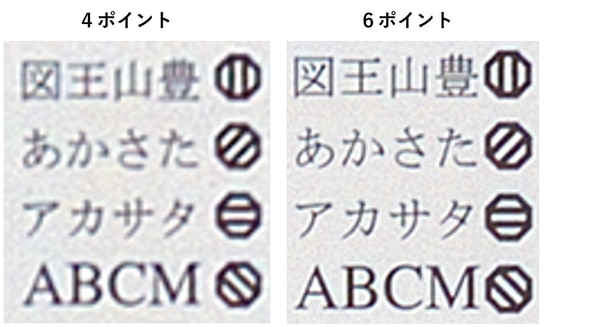

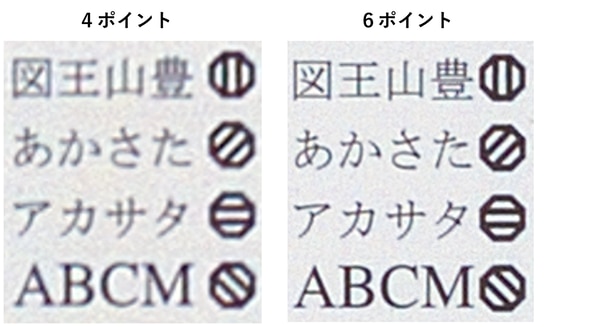

2.文字の見え方の比較

〇対象:テストチャートにある文字情報より4ポイントと6ポイントの文字部分を拡大

〇対象文字部分のサイズ

・4ポイント文字部分の大きさ:高:約16mm × 横:約13mmから

以下赤枠部分(高:約7mm × 横:約6mm)を拡大比較

・6ポイント部分の大きさ:高:約40mm × 横:約16mmから

以下赤字部分(高:約10mm × 横:約9mm)を比較拡大

〇1文字の大きさ

4ポイント:大きさ約1.4mm

6ポイント:大きさ約2.1mm

1)200dpi

2)300dpi

3)400dpi

文字の大きさが4ポイント(約1.4mm)については、非常に小さな文字を拡大表示していますので、どの解像度も多少文字がぼやけてみえています。

しかし「豊」の漢字の上部「曲」の部分などをよく見てみると、200dpiの画像では「曲」のマス目がつぶれてしまっていますが、300dpiの画像と400dpiの画像ではマス目部分がつぶれずに、再現されていることがわかると思います。また、同じ部分について300dpiの画像よりも、400dpiの画像の方がくっきりとマス目が再現されていることが分かります。

その他に文字の輪郭、特に斜めもしくは湾曲している部分について300dpiと400dpiの画像はなめらかですが、200dpiではギザギザと段々になっていている箇所が見受けられると思います。

これらは、1インチあたりの200ドットでデジタル化している200dpiの画像より、300ドットでデジタル化している300dpi、400ドットでデジタル化している400dpiの方が細かく再現しているため、400dpiではつぶれてしまっている文字や、ギザギザとしてしまった箇所がドットが多いことで、つぶれずになめらかに再現されているためです。

300dpiの画像と400dpiの画像は、どちらも同じように細かいところまで再現がされているように見えますが、よく見ると300dpiの画像より400dpiの画像の方が文字がくっきりと再現されていることがわかります。

文字がつぶれてしまうと、文字を正しく読み取るとが難しくなってしまいますので、デジタル化では避けるべき事象となります。

4ポイントの小さな文字で記されているような資料は、あまり存在しないかもしれませんが、このような資料をデジタル化する場合などは、文字が一部つぶれてしまっていた解像度を200dpiでは厳しいことがあるかもしれませんので注意が必要です。

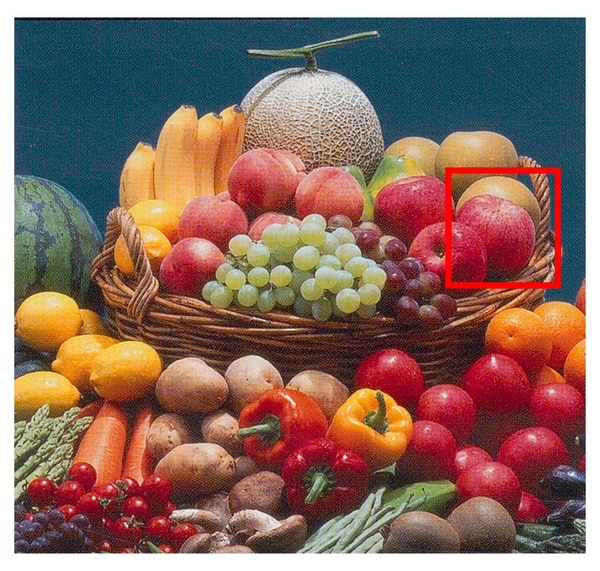

3.印刷された写真の見え方の比較

対象:テストチャートにある写真部分より 一部分を拡大

対象写真部分のサイズ:高:約67mm × 横:68mm

写真部分から以下赤枠部分(高:約12mm × 横:約11mm)を拡大比較

1)200dpi

2)300dpi

3)400dpi

文字と異なり、写真ではそれぞれの解像度の画像の見え方に大きな差はないような感じがします。

一見すると分かりにくいですが、リンゴの光沢部分について200dpiの画像では少しぼやけているように見え、300dpiの画像と400dpiの画像では光の輪郭が少しくっきりしているように見受けます。しかし、見え方の差はほとんどないと思います。

この資料は印刷された資料なので、写真全体に細かい点々になっている「印刷における網点」を見ることができると思います。

この網点が200dpiの画像ではぼやけていますが、300dpiの画像と400dpiの画像ではくっきりしていることが分かりますので、200dpiの画像よりも300dpiの画像と400dpiの画像の方が細かく再現されていることが分かります。

この資料では、画像データの見え方について各解像度の差が出にくく(リンゴはリンゴに見えます、、)判断が難しいところですが、印刷物を表現している最小単位の網点までが再現されている点からも、300dpiの画像400dpiの画像では、デジタル化された資料情報をほぼ余すことなく再現できそうだ ということが分かったのではないでしょうか。

4.地図の見え方の比較

対象:テストチャートにある地図部分より 一部分を拡大

対象地図部分のサイズ:高:約64mm × 横:約67mm

地図部分から以下赤枠部分(高:約15mm × 横:約12mm)を拡大比較

1)200dpi

2)300dpi

3)400dpi

地図資料は、文字・数字・記号など多くの情報が細かい文字で記載されている資料になりますのでデジタル化では注意が必要な資料の一つです。

今回の地図では地名・等高線・ロープウェイの経路等の情報は問題なく、どの解像度の画像も読み取れていると思います。

ただ、文字の輪郭などが200dpiの画像よりも300dpiの画像と400dpiの画像の方がくっきりしているように見えます。

また「温泉」の漢字のはらいの部分などは、200dpiの画像はギザギザになっており、300dpiの画像と400dpiの画像はなめらかになっていることが分かると思います。

現代の地図資料ではどの解像度でも、ほぼ問題がないように思えますが、地図によっては非常細かく等高線が記されていたり、古地図の場合には手書きで地名が記載されており、そもそも文字が読み取りにくい場合もあります。そのような場合には高解像度によるデジタル化等も検討するようにしましょう。

5.解像度別データ容量

解像度を上げれば上げるほど、できあがる画像データは細かい部分まで再現が可能になりますが、その代わり画像データのデータ容量は大きくなります。

細かい部分も再現したいと思っても、デジタル化した画像データを格納する先に容量の制限がある場合には、出来上がる画像データの容量も考慮しながら、解像度を検討しなければなりません。

また、文字の判読性が保たれていれば要求がみたされるようなデジタル化では、必要以上の解像度でデジタル化を行ってしまうと不必要に大きなデータ容量を保管しないといけなくなり、無駄が生じてしまう恐れがあります。

今回比較した画像データから、解像度別に画像データ容量がどの程度になるか以下にまとめてみましたので確認してみましょう。

| 解像度 |

データ容量 |

200dpi |

約28 MB |

300dpi |

約63 MB |

400dpi |

約110 MB |

※A4サイズ2枚並べA3相当の大きさの資料を実寸サイズ24bitフルカラーでスキャニングした場合の1ファイル当たりの画像容量となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

解像度によって画像データの見え方に違いがあることが確認できたのではないでしょうか。また、解像度を高めて細かい画像データになると、データ容量も大きく変わってくることも分かってきましたね。

解像度はデジタル化の目的と資料によって定めることになりますが、保存が目的のデジタル化と効率化を図るためのデジタル化では、解像度はどのように定めた方が良いか、また保管できるデータ容量に制限がある場合など、判断が難しいこともあるかと思います。

そんな時はデジタル化作業の経験豊富なデジタル化業者さんに相談してみましょう。きっと役に立つアドバイスをいただけると思います。