東京海上日動火災保険㈱図書史料室のアーキビストにインタビュー!デジタルアーカイブの構築事例

今回は東京海上日動火災保険株式会社 図書史料室の司書兼アーキビストの櫻井様にインタビューし、デジタルアーカイブを構築するまでの経緯や生じた問題、今後の課題や展望などについてお話をお聞きしました。

目次[非表示]

東京海上日動火災保険株式会社 図書史料室様のプロフィール

東京海上日動火災保険株式会社様は、1879年に日本初の保険会社として創業以来の企業アーカイブ資料を多数所蔵しています。

図書史料室はアーカイブや社内刊行物と共に、保険、法律、金融、災害などの一般資料の収集・保管・活用を担い、社内の各部門やグループ会社等に対してサービス提供をしています。

東京海上日動火災保険㈱ 図書史料室

こちらに就任された当初の状況について教えてください。

当時は紙ベースの目録からデジタルデータベースへの移行の過程にあり、何がどこにあるのか、誰も分からないという混沌とした状況でした。

まずは全件登録を目指し、結果として図書2万件、雑誌2万件の書誌データ作成とデータベース整備に3年間、注力しました。

加えて社史編纂のサポート業務も担当しました。

アーカイブについては「三菱史料館で保管されている」という認識があった程度です。

デジタルアーカイブに着手することになったきっかけは何ですか?

125年史の刊行後、社史編纂室は解散しましたが、

図書室には会社の歴史に関する問い合わせと、社史編纂に使用した資料が残っていました。

年史刊行により会社の歴史への関心が喚起され、社史に関する問い合わせが増え右往左往しました。

切羽詰まって、転籍した社史編纂担当者に電話をかけて教えてもらうこともありました。

一つの大きな転機となったのが、社史編纂スペースに残された資料を漁るとことが日常となっていた中、

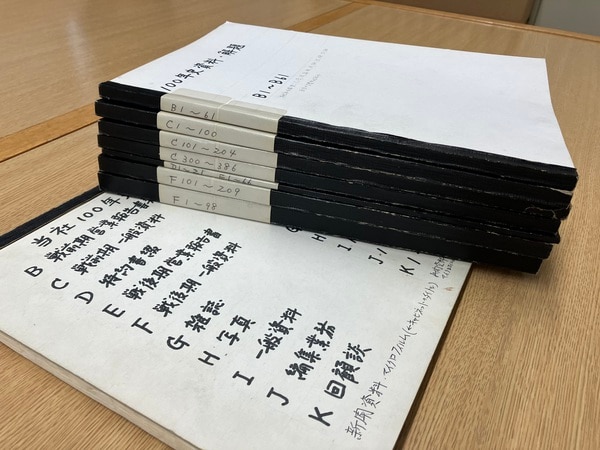

キャビネットの中に「100年史資料・解題」とタイトルがついた8冊の冊子を発見したことです。

それは手書きの解題目録で、独自の分類が付与された書誌と資料の解説がぎっしりと記されており、

とても価値が高く引出し奥深くにしまっておくべきものではない、と即座に認識しました。

これを丸々検索できるように図書館システム(ブレインテック社『情報館』)のデータベースに登録すれば有意義に活用できるのではないかと考えたのがアーカイブに積極的に関与するようになったきっかけです。

しかしこの目録は相当な分量の手書きだったので私の手には負えず、外部委託してテキストデータ化しました。

そのデータを加工し、資料区分を追加して、一枚で1件もあれば数十冊で1件もあるという業務文書ならではの登録単位は変えず、再整理なども一切せず、書誌項目などを整えてデータベースに落とし込みをしました。

それが2006年のことです。

デジタルアーカイブへの着手はもう少し後、2011年以降になります。

どのようなことから着手しようと思いましたか?

目録データは手元にあるが、現物の資料は三菱史料館にある。

問い合わせへの回答にこの資料が使えるのではないか思う一方、

自分が求める情報が資料に掲載されているかどうかは、現物を見ないと分からないこともありました。

三菱史料館に現物確認をしてもらい、

それでも分からない場合は実際に出向いて資料を確認するということを繰り返しました。

少人数で運営しているので外出はなかなかの負担でしたが一方で、

その時まで資料現物を実際に目にすることはなかったため、それらがどんなものでどんな状態なのかを知る良い機会となりました。

百年史などで見ていた挿図の現物を見た時に、一つ気付いたことがありました。

ずいぶんと退色が進んでいるということです。

劣化が見られる資料の多くは、挿図としてよく見かける資料で、

つまりは現物を持ち出してコピーなど繰り返している資料なのではないか、

と思い当たりました。

そこで資料の保存と活用の両立が必要であると考えました。

ちょうどその頃(タイミングよく?)ニチマイさんが飛び込みで来られて、

興味深いお話をされていったわけです。

マイクロフィルムの期待寿命は500年と言われているため、

保存はマイクロフィルムで担保し、利活用はデジタルデータとする。

現物は極力出し入れせずに保存に適した環境で大切に保管する。

そうすることで保存と活用の両立が可能になるという内容でした。

しかしそれを実現させるのは簡単ではありません。

一方で貴重な資料が危機的な状況にあるのも事実で、どうしたものかと悩みました。

何より予算取りをする必要がありましたが、全体の分量が分かりません。

相当な費用を要することは明らかだったので、現実的な解決策を検討しました。

長期的な取り組みを前提に、縦横軸に劣化状況と利用頻度などを設定して、

大まかに分類した資料群ごとに優先順位をつけました。

そうすることで部分的な選択が可能になります。

「最低限ココはすぐにマイクロフィルム化・デジタル化すべき」、「この資料は当面劣化の心配はないが活用の需要がある」、「このあたりの資料は次回の社史編纂時に整理することにして概算の見積ですら後回しにする」等々の書き込みをして、

全体像を図で示してみました。

デジタルアーカイブを進めるにあたり、生じた問題などはありましたか?

デジタルデータをどのように保管して、活用を進めるかが課題でした。

当時は図書館システムとデジタルデータの連携はできなかったため、

書誌と画像の一元管理ができず、使い勝手に問題を感じていました。

DVDなどのメディアが増えることも望ましくないと思っていたところ、

ニチマイさんがデジタル資料を管理できるオフラインのクライアント端末で動作する簡便で安価なデータベースソフトを提案してくれました。

図書館システムとデータベースソフトの2つ(三菱史料館を含めると3つ)のデータベースを扱う不便は、

登録番号による紐づけで解決できました。

それ以来、ニチマイさんには資料の画像データとメタデータの整備、画像データベースへのデータ落とし込みだけでなく、

当方の固定化した視点からではなかなか気付けないような細かなデータの不明や不備などの指摘から、階層等の具体的なご提案まで幅広くお世話になっています。

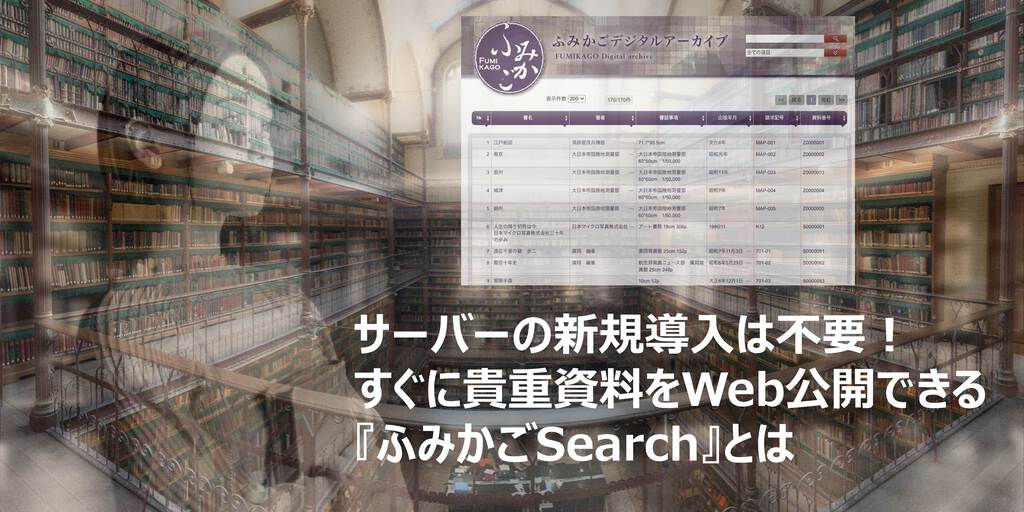

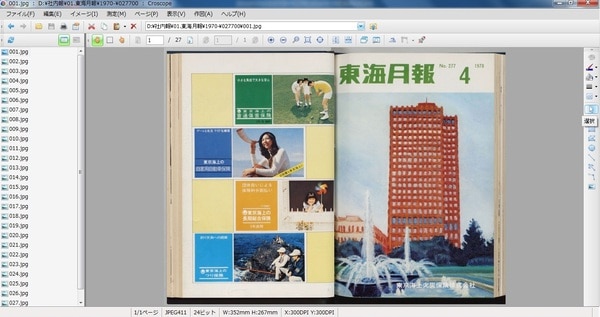

データベースソフトでの資料表示画面

デジタルアーカイブの資料はどのように収集していますか?

直近では本店オフィスの移転の際に、まとまった資料収集をしました。

実は、「歴史的な価値がありそうな資料」というのは収集しやすいものなのですが、

「一見何でもないような業務上の記録」資料の収集に苦戦しました。

「アーカイブ」では通じず、「古い文書」とか「歴史的な記録」「業務文書」「業務メモ」など、

意図的に様々な言い換えをして最後は「廃棄するなら下さい」と言って回収を試みました。

価値ある資料を保管していそうな部署にこちらから問い合わせて収集もしました。

また、建替えということで歴代の社屋の関連資料について、改めて調査をしています。

社屋が描かれた絵ハガキなどは古書店などから購入しています。

ノベルティや保険証券などはお客様にお渡ししたものなので社内にはなく、

収集はなかなか難しいなと感じています。

周囲からなかなか理解が得られにくいジャンルと言われていますが、なにか心がけていることはありますか?

デジタルが溢れるようになって、

流用、転用、コピーなどが誰でも簡単にできるようになりました。

だからこそ、その情報はどの資料から持ってきたものなのか明らかにしておくことが、

今後はより大事になってくるのではないでしょうか。

信用に関わることなので、いつ誰がどこで何の目的でどのように作成した資料なのかといった、きちんと出典を示す部門でありたいと思います。

また、アーカイブの取り組みが大切だ、重要だと唱えるだけでなく、

自らが、「価値がある」「面白い」「役に立つ」コンテンツを提供し続ける仕組みを作る、

そうした取組みこそが重要と思います。

それから、もう一つ。「理解が得られにくい」ということもありますが「自分が理解していない」ということも実は結構あります。

現在、企業史料協議会を通じて他の企業や機関のアーキビストとの接点を持ち交流を深めていますが、

それがとても有益、と実感しているところです。

今後の展望などはありますか?

企業史料は社外秘の内部資料として社内にとどまっているのが普通です。

図書館用語で言う「灰色文献」どころか、一般には姿が見え難い資料だと思います。

先日、関東大震災関連の資料を調べていても感じたのですが、

社会において企業の存在は大きいのに、資料の世界では企業の存在感が本当に薄く、

企業が抜けていては史実に欠けが生じる可能性があります。

もちろん社外に持ち出すわけにはいかない機密が存在するのは確かですが、

今後は画一的に全部非公開と固定化せずに、

評価選別をして部分的に限定的に公開するという選択肢はあり得るのではないでしょうか。

資料の保存と活用は両輪だと思うので、

アーカイブズとしてどちらも動かしていきたいと考えています。

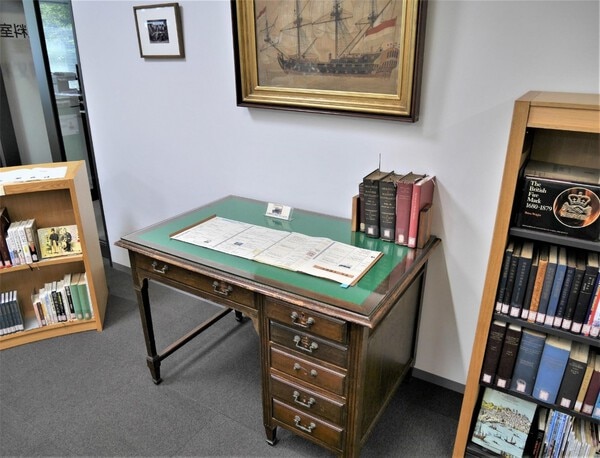

アーカイブズを用いた図書史料室内の展示。

この机は「日本における損害保険の育ての親」(『図説・明治の群像296』学研,2003)と言われている各務鎌吉が使用していたもの。

机上や引出の中には、この机を使用していた各務鎌吉に関連する資料が配置されており、

図書史料室を訪れた人たちが、実際に手に取りながら楽しむことができる。

まとめ

今回は当社のユーザーである東京海上日動火災保険さまから、

企業アーキビストの生の声をお聞きしました。

デジタルアーカイブ構築のポイント

・対象とする資料は、利用頻度(需要)や劣化などの観点で優先順位を設定する。

・資料の画像データと目録データを一元管理できる仕組みを構築する。

・社内(組織内)で資料を収集するには、みんなにわかりやすい言葉や表現でアナウンスする。

・アーカイブに関心を示してもらうためには、アーキビストが「価値がある」「面白い」「役に立つ」コンテンツを提供し続ける仕組みを作る。

・企業の内部資料も、全てを画一的に非公開とするのではなく、評価選別をして部分的な公開も模索する。

当社はお客様のご要望やご予算に応じたデジタルアーカイブプランをご提案致します。

目録やメタデータの作成・整備、資料のデジタル化、デジタルアーカイブシステムの構築など、

ぜひご相談ください。

サービスの詳しい内容については、こちらから資料をご覧ください。