デジタルアーカイブの構築プロセスを整理しよう!

もっともっとデジタルアーカイブに取り組みたい!

せっかく費用を費やして取り組むからには、効率よく「使えるデジタルアーカイブ」を構築したいものです。今回はデジタルアーカイブに取り組む方々、取り組んでいる方々に向けて、デジタルアーカイブ構築の実行プロセスについて整理したいと思います。

取り組む目的や期待する効果を明確にする

アーカイブとは、組織におけるこれまでの活動に関する様々な資料を収集・整理・保管し、活用できるようにする仕組みのことをいいます。

組織のDNAともいえる歴史的な資料は、規模や業態、創立からの年数などによって様々です。

デジタルアーカイブはこうした文化的・歴史的な資源等の記録をデジタル化することで利便性を向上させ、未来へ伝える役割を果たします。教育、地域振興、科学、災害対策、イベント活動など様々な分野での活用が広がっており、過去の情報をヒントにした思いがけない発見や問題解決、イノベーションが生まれるケースは少なくありません。

そうした中デジタルアーカイブに取り組む場合、どのような目的で取り組むのか、目的と期待する効果(メリット)を明確にしておくことが重要です。

デジタルアーカイブを進めるには当然のことながら予算が必要です。組織内部から予算を確保するためには、組織にとっての効果やメリットが明確になっていなければなりません。またどのような資料を対象とするか、どういった利用者層を想定するか、これはデジタルアーカイブを実施する目的と深く関連します。

長期的には、民間企業においては企業ブランディングや認知度向上、社員教育などがありますし、自治体では地方創生や地域振興、教育機関では教育の充実化などが考えられます。短期的な目的や直接的な効果としては次のようなものが考えられます。

・資料名・年代・出所・保管場所などを一元管理できる

・時間や場所の制約なく閲覧できる

・検索精度が向上する

・(現物に触れることなく閲覧が可能になるため)劣化・破損のリスクが減少する

このような目的や期待する効果を整理することで、対象となる資料の優先順位や管理方法、発信方法などについての検討が進めやすくなります。

著作権処理

ここで疎かにしてはいけないのが著作権処理などの権利処理です。最近ではSNSにおいても基準が厳格化してきていますが、資料のデジタル化やインターネット公開などを行うデジタルアーカイブにとっても当然、著作権処理は重要なプロセスです。

デジタル化する資料が著作権で保護されているか確認し、著作権が有効な場合はデジタル化やインターネット公開のために著作権者から許諾を得る必要が生じます。また人の顔や姿が写っている写真や映像には肖像権も関わる可能性もありますので、侵害にならないようこちらも適切な処理を行う必要があります。

著作権処理に関しては、文化庁から出ている『著作権テキスト』が参考になります。

著作権に関する知識をはじめ、権利処理の方法、逆に侵害された場合の対応方法などについて示されています。

またデジタルアーカイブの公開に際しては、二次利用条件表示が求められます。デジタルコンテンツの利用条件が示されていないと、利用者がどのような用途なら利用できるのかが把握できません。公共利用をはじめ、研究や教育、商業利用、出版など様々な用途がある中、利用条件が把握できる状態になっていることが求めれます。

二次利用条件表示に関しては、内閣府知的財産戦略推進事務局・デジタルアーカイブジャパン推進委員会実務者検討委員会が、ポイントとなることをガイドラインとしてまとめています。

参考Webページ:内閣府知的財産戦略推進事務局・デジタルアーカイブジャパン推進委員会実務者検討委員会『デジタルアーカイブにおける望ましい二次利用条件表示の在り方について(2019 年版)』

デジタルデータを作成する

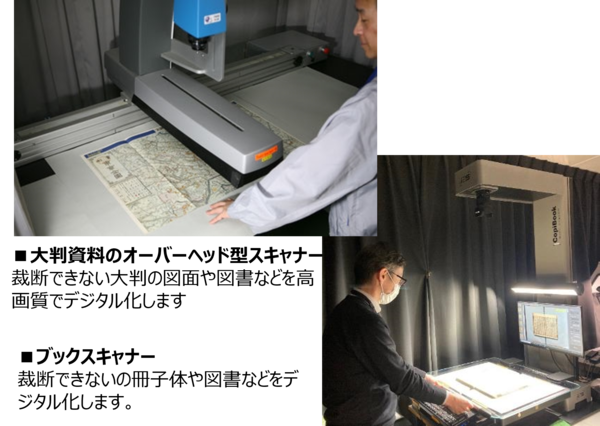

紙媒体の資料や写真、動画や音声などが収録されたメディアなどをデジタル化します。紙媒体の資料をスキャニングする場合のデジタル化仕様は、国立国会図書館の『資料デジタル化の手引き』を参考にするとよいでしょう。

ここには資料をデジタル化するための手順が工程別にわかりやすく示されています。

またこの『資料デジタル化の手引き』の中には、用途に応じた画像フォーマットの選択方法に関する記述があります。デジタル化を進める上でどのような画像フォーマットにするかということは、重要なポイントです。ここでは、保存用にはTIFF、活用を主とした提供用画像にはJPEGやPDFなどが推奨されています。

当社のホワイトペーパーにおいても、画像フォーマットの選び方について、「用途」「容量」「画質」の観点から選定基準などを解説していますので、ぜひダウンロードしてみてください。

また当社では解体のできない冊子態の資料や大判の図面、写真フィルムなど、多様な資料を安全に社内でデジタル化できる一貫した生産体制を整えております。デジタル化をご検討されている方はぜひご相談ください。

メタデータを作成する

デジタルアーカイブは、利用者が不特定多数になることが多いため、検索によって閲覧したい資料に多くの人が辿り着けるようにしなければなりません。 そのためにデジタル化した資料や作品にメタデータを付与し、情報を一元管理できるようにします。

そこで検討が必要になるポイントの一つが、どのようなメタデータ項目を設定するか、ということです。

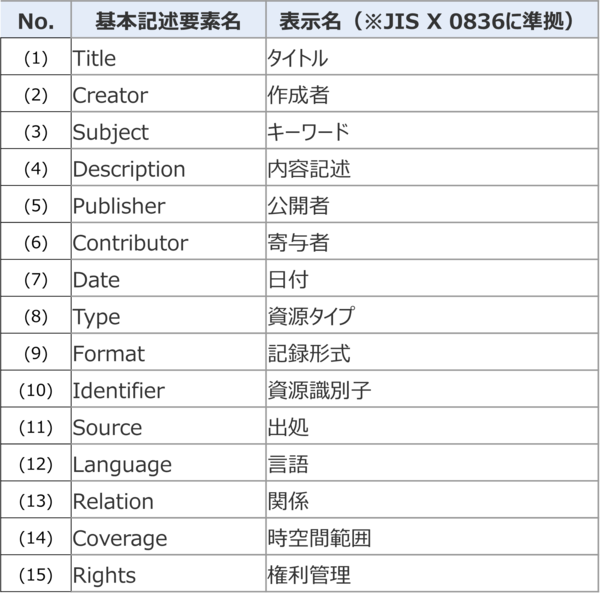

一般的な項目としては、タイトル、作者、日付、場所、管理番号、権利情報などが考えられますが、メタデータの国際標準(ISO15836)としては、Dublin Core(ダブリンコア)があります。Dublin Core は1990年代中頃から、インターネット上の情報資源の発見を目的として開発が進められたメタデータ記述項目で、2003年に国際標準として定められました。2005年には国内標準(JIS X 0836)としても規格化されました。

国立国会図書館のWebページでは、国立国会図書館がインターネット上に存在する情報資源等の組織化・利用提供のために定めたメタデータ記述語彙及び記述規則などが解説されています。

参考Webページ:国立国会図書館ダブリンコアメタデータ記述(DC-NDL)解説

この中で定められている基本的な項目は次のとおりです。

参照元:国立国会図書館ダブリンコアメタデータ記述(DC-NDL)解説

こうした標準を参考にすることで網羅的になりますし、外部機関とのデータのやりとりや連携がスムーズになります。こちらを参考に、例えば企業アーカイブ(ビジネスアーカイブ)において、広報部で保有していた映像資料使ってメタデータを作成する場合、その記入例は次のようなものが考えられます。

メタデータを充実させることで情報の文脈や関連性も明確になり、利用者にとってより価値のあるデジタルアーカイブが構築できます。

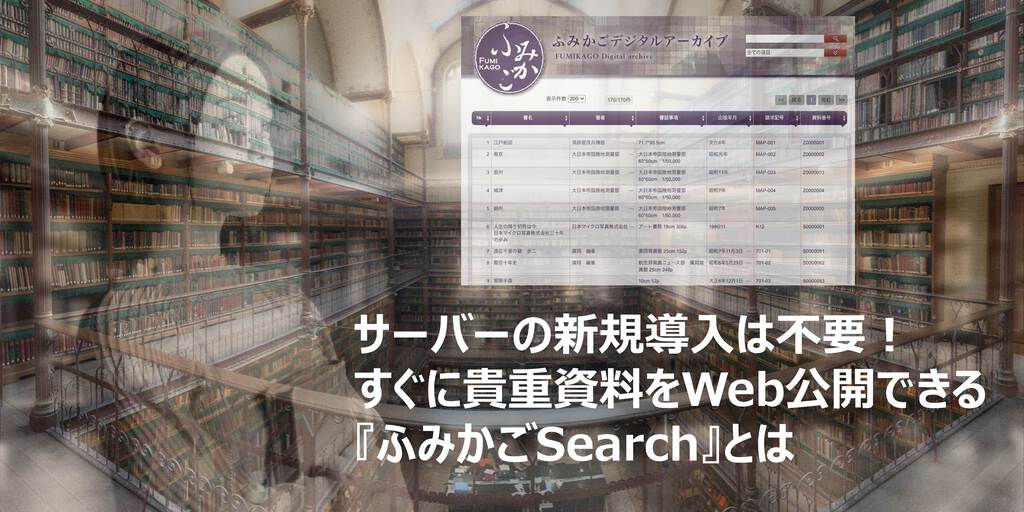

デジタルアーカイブシステムを導入する

デジタルアーカイブシステムとは、ここまででご紹介したような資料や写真などをデジタル化したデータをはじめ、映像、音声などや様々なデジタルコンテンツを一元管理・活用する仕組みのことです。情報の検索性や共有性の向上、さらには組織・地域の価値向上に貢献する有効な手段として、多くの組織が導入を検討しています。

しかしいざ導入しようとしたとき、「どのシステムを選べばいいのか分からない」「利用者のニーズに合ったシステムが見つからない」といった悩みをお持ちの方も少なくありません。このようなときに注意しなければならないのは、「とりあえずデジタル化だけしておくか」と考えてしまうことです。資料のデジタル化やメタデータの仕様は、導入するデジタルアーカイブシステムと深い関連があります。もし先行して作成したデジタルコンテンツやメタデータとデジタルアーカイブシステムの親和性が低かった場合、手戻りが発生してしまうことがあります。そうすると費用や時間の大きなロスが生じてしまいます。

冒頭に記述したように、デジタルアーカイブの目的や効果を明確にして、「どのような利用者層に」「どのようなコンテンツを」「どのように発信・管理するか」ということを考え、デジタル化やメタデータ作成と並行してシステムを選択しておきましょう。

デジタルアーカイブシステムの標準的な仕様については、国立公文書館の『デジタルアーカイブ・システムの標準仕様書』を参考にするとよいでしょう。備わっていることが望ましい標準的な機能が網羅されています。

参考Webページ:国立公文書館『デジタルアーカイブ・システムの標準仕様書』

とはいってもデジタルアーカイブシステムに求めることは、組織や業態などによって様々です。機能が盛りだくさんの高額なシステムは、費用的に厳しいというところも多いでしょう。どのようなシステムにする決めかねている方々向けに、デジタルアーカイブシステムの選び方について具体的な選定ポイントや、よくある課題への対応策などを解説したホワイト―ペーパーがあります。求める規模や機能、費用感に応じて適したアプリケーションも具体的にご紹介しているので、ぜひダウンロードしてみてください。

まとめ

・目的を整理しておくことで、対象となる資料の優先順位や発信方法などなどが決めやすくなる。

・デジタル化を進める際は、保存や活用などの用途に応じて画像フォーマットを選択する。

・デジタル化やメタデータの仕様の設計とデジタルアーカイブシステムの選定は並行して進める。

今回はデジタルアーカイブの構築プロセスについてポイントをご紹介しました。「目的の整理」「資料の選定と著作権処理」「デジタル化」「メタデータ作成」「システム導入」などでお悩みの方はぜひご相談ください。