マイクロフィルムが供給中止、、 でも持っているマイクロフィルムはどうする?

マイクロフィルムの材料の供給停止が、製造元である富士フイルム株式会社より発表されました。

https://www.fujifilm.com/jp/ja/business/data-management/microfilm(富士フイルム株式会社ホームページより該当ページ)

マイクロフィルムの材料が供給停止となると、数年後にはマイクロフィルムの作製(撮影)や所有しているマイクロフィルムの複製を実施することが難しい状況となってきました。

そうなった場合、既に所蔵しているマイクロフィルムは今後どのように扱えばよいのでしょうか。

マイクロフィルムの供給停止後のマイクロフィルムの取り扱いについて考えてみましょう。

目次[非表示]

マイクロフィルムの材料の供給が停止されることとなりますので、数年度にはマイクロフィルムの作製や複製といった業務について実施することは難しくなります。

そのような状況で今後所蔵しているマイクロフィルムはどのような取り扱いをすればよいのでしょうか。

所蔵しているマイクロフィルムが健常な状態であれば良いのですが、劣化している場合にはそのままにしておくと問題が起きてしまう場合もあります。

マイクロフィルムは期待寿命が500年とされる媒体ですので、今後の取り扱いについても、しっかりと検討をしていく必要があります。

今回はマイクロフィルムの材料供給停止後の所蔵しているマイクロフィルムについての取り扱い等についてポイントをまとめました。

1.マイクロフィルムの材料供給停止後もマイクロフィルムは利用できるの?

現在マイクロフィルムの利用方法は主に2つとなります。

1つはマイクロフィルムリーダープリンターやスキャナー等のマイクロフィルム専用の閲覧機器にマイクロフィルムそのものをセットして利用する方法、もう1つは専門業者さんに委託して、マイクロフィルムの中身をデジタル化し、マイクロフィルムを画像データ化して利用する方法となります。

現時点(2025年7月)で閲覧機器の供給停止などの情報はありませんのでマイクロフィルムの材料供給停止をされてもマイクロフィルムを利用することは可能であるといえるでしょう。

2.持っているマイクロフィルムはどうやって保存する?

マイクロフィルムの適した保存環境は「涼しい」「湿気が少ない」「空気がきれい」であることが大切です。

マイクロフィルムの保存環境について「JIS Z 6009 銀−ゼラチンマイクロフィルムの処理及び保存方法」では、温度湿度について以下の通りとなっています。

※1理想的には温度は長期間にわたって 25℃を超えてはならず、20℃より低い温度が望ましい。短期的なピーク温度は 32℃を超えてはならない。

※2この湿度及び温度の条件は、1 日 24 時間維持しなければならない。

※3セルロースエステル(TACベース)及びポリエステル(PETベース)のフィルムを同一の場所で保存する場合、永久保存での推奨される相対湿度は 30%である。

保存対象となるマイクロフィルムが劣化していない場合には、上記の保存環境を維持していく必要があります。

保存対象となるマイクロフィルムが劣化している場合には、劣化したマイクロフィルムを保存する必要性によって対応策が異なってきますので、次章で詳しく説明します。

3.持っているマイクロフィルムが劣化している場合、今後の取り扱いはどうする?

保存するマイクロフィルムが劣化している場合には、劣化したマイクロフィルムが各機関さんにとって保存の必要性がどのくらいなのかによって対応が異なってきます。

必要性が高い場合には、長期保存が必要となりますが、劣化したマイクロフィルムは上記の保存環境を維持しても残念ながら劣化は時間経過とともに進行していきますので、そのまま長期間保存することは望めません。

マイクロフィルムが激しく形状変化したり、崩壊する前にマイクロフィルムのデジタル化や、複製(必要に応じて修復)によるマイクロフィルムの再作製等の媒体変換が必要になります。

また劣化したマイクロフィルムからは酢酸臭(すっぱい臭い)が発生していると思われますが、酢酸臭は酸性ガスのためそのまま放置しておくと、劣化したマイクロフィルムと一緒に保存されているマイクロフィルムや紙資料に悪影響を与えてしまう恐れがあります。

また他の保存資料だけでなく、保存施設の空調機器が錆びてしまう等設備にも影響を及ぼしてしまう恐れがありますので、酢酸臭への対策が重要となります。

そのため、劣化したマイクロフィルムについて保存する必要性が低い場合には、廃棄することも検討していきましょう。

4.マイクロフィルムの利活用の幅を広げる方法もあります。

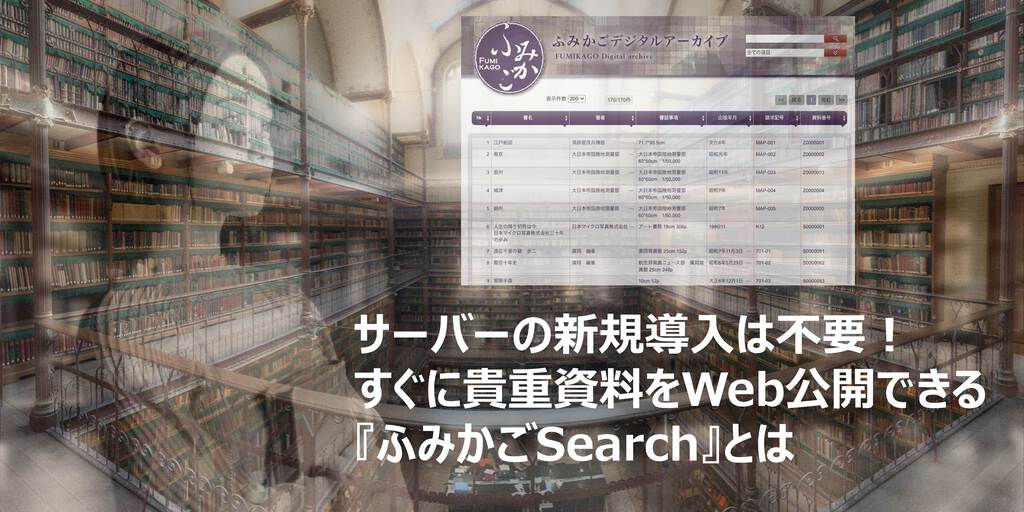

保存されているマイクロフィルムは、マイクロフィルム用の閲覧機器を使って利用されることも多いと思いますが、マイクロフィルムの利用に際して閲覧機器に依存してしまいますので、利用場所や利用時間が制限されてしまったり、複数のアクセスに対応することが難しいことが難点です。

マイクロフィルムに収録された資料をいつでもどこでも誰でも気軽に利用できるようにするためにデジタル化という選択肢があります。

マイクロフィルムをデジタル化することにより、マイクロフィルム資料を閲覧機器を使わずに利用できますので、マイクロフィルム資料へのアクセスはとても簡単になり、今まで対応することが難しかったマイクロフィルム資料に対する利用者要求を大きく満たすことができるかもしれません。

今あるマイクロフィルムは過去に費用をかけて作製されたものです。

せっかく作ったマイクロフィルム、デジタル化し広く利活用してもらうことにより、マイクロフィルムの資料価値が再評価される機会になるかもしれません。

ただ保存しているだけではもったいないと思いませんか?

まとめ

いかがでしたでしょうか。

繰り返しになりますがマイクロフィルムは期待寿命が500年になる長期保存が可能な媒体です。

そのため、既に所蔵しているマイクロフィルムの保存や利活用についてもしっかりと検討を行う必要があります。

しかし、多角的な検討や準備が必要になるため、担当された方だけでは悩んでしまうこともあるのではないでしょうか。

当社では創業以来70年以上にわたりマイクロフィルム関連サービスを提供しており、豊富な実績と経験で皆様のお悩みを解決してまいりました。

マイクロフィルムの材料停止に伴う様々なご質問お悩みがございましたら、当社へご相談ください!

マイクロフィルムの感材供給停止に伴う関連記事については、こちらもご参照ください!

参考URL

国立国会図書館 マイクロフィルム保存のための基礎知識

https://www.ndl.go.jp/jp/preservation/pdf/microfilm2019.pdf