マイクロフィルム感材供給終了に伴う必要な対応

マイクロフィルムの感光材料(感材)を製造している富士フイルム株式会社より、マイクロフィルム感材は2025年12月26日、マイクロフィルム処理薬品は2026年3月27日を最終受注として供給を終了するということが公式発表されました。

https://www.fujifilm.com/jp/ja/business/data-management/microfilm(富士フイルム株式会社ホームページより該当ページ)

今のところ代替品となるものはなく、マイクロフィルムを保有・利用している公的機関や教育機関、民間企業等においては、この供給終了によって様々な対応が必要になると考えられます。

弊社は創業以来、マイクロフィルム業界を牽引するという使命を胸に、多くのお客様に支えられながら関連サービスを展開してまいりました。しかし、メーカーによるマイクロフィルム感材供給の終了という大きな転換点を迎えた今、この業界に携わる皆様へ向けて最善を尽くす決意です。これからも誠心誠意サポートを続け、信頼を築き続けることを目指します。

今回の記事では、マイクロフィルム感材供給終了に伴って必要となる対応をご紹介します。

目次[非表示]

マイクロフィルムの必要本数を予測し予算を計画する

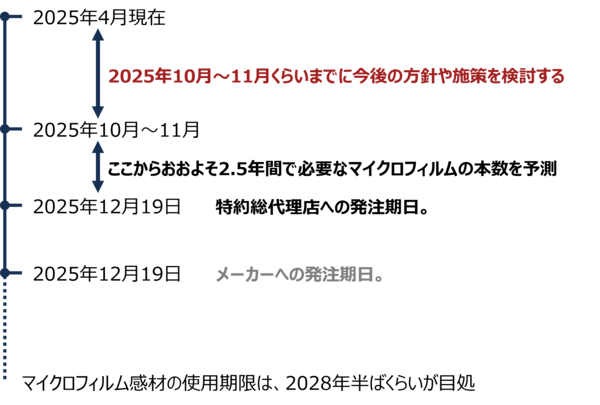

先述のとおりマイクロフィルム感材のメーカーへの最終発注期限は、2025年12月26日です。しかし当社のようなマイクロフィルムを作製する受託業者が、特約総代理店(株式会社ムサシ)にフィルムを発注する最終期日は、2025年12月19日です。

資料をマイクロフィルム化する場合、あるいはマイクロフィルムの複製を作るような場合は、この12月19日という期日までに、その資料の数量やマイクロフィルムの必要本数を予測して、予算の見通しを立てなければなりません。マイクロフィルム感材の使用期限を考えると、おおよそ2028年半ばくらいまで先の必要本数を予測する必要があります。発注期限から逆算して考えると、マイクロフィルムユーザーの方々は、2025年10月~11月くらいまでに今後のマイクロフィルムの運用方針や施策を検討し、残りの1ヶ月~2ヶ月で必要なマイクロフィルムの数や予算、具体的な進め方などを明確にする、こうしたスケジュール感が目安になります。

長期的な保存が必要な資料をマイクロフィルム化する

供給終了となる時期が決まっている以上、「もう新たにマイクロフィルムを作る必要は無いのでは?」という考えになるかもしれません。しかし期待寿命500年という特性を無視することはできません。長期的あるいは恒久的に保存したい資料がある場合はあらかじめ選別しておき、できる限りマイクロフィルム化しておくことをおすすめします。

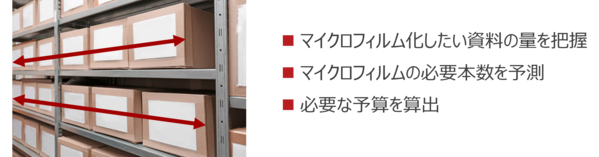

紙媒体の資料を撮影してマイクロフィルム化する場合、どのくらいの予算と本数が必要なのかをあらかじめ算出しておかなければなりません。

マイクロフィルム化する対象資料が過去からストックされているような資料の場合は、その資料のうちのどこまでをマイクロフィルム化するか、その数量を出すことによって必要な予算を算出することができます。おおよその資料の数量を把握することによって、マイクロフィルムの必要本数の予測精度も、一定の信頼がおけるものになります。

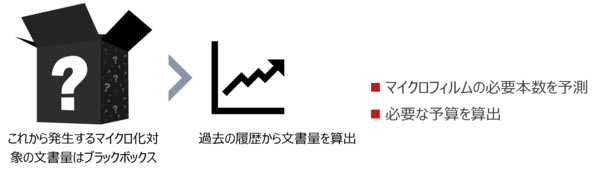

いっぽうマイクロフィルム化する対象資料が毎年新規で発生するようなものである場合は、資料の数量が未来の予測値となるためブラックボックスとなります。このような場合は発生する資料の数量を過去の履歴からある程度推測してはじき出し、必要予算を算出する必要があります。毎年の発生数量にバラつきがあるような資料の場合は、数量の予測が難しくなることもあります。

またリール編集、つまり資料のどの区切りでマイクロフィルムの1リールとするかによって、マイクロフィルムの必要本数は変わってきます。これらのことを考えると必要予算や本数の予測は、より難しくなることが予想されます。

供給終了までにどのように資料のマイクロフィルム化を進めたらよいか、どのくらいの予算が必要かに悩まれた際には、ぜひマイクロフィルム専門業者である当社にご相談ください。

過去に作成したマイクロフィルムから複製フィルムを作る

複製フィルムを作るのには、主に2つのケースが考えられます。

①日常で閲覧用に使うフィルム(活用フィルム)として複製を作る

時代の流れはデジタル化にシフトしましたが、資料館や図書館などの中には「閲覧媒体はマイクロフィルム」としている機関はまだまだ多く存在します。

閲覧用のマイクロフィルムは大抵の場合はオリジナルのマスターフィルムから複製をとったものが多く、「保存用のマスターフィルム」・「閲覧用の複製フィルム」を1セットで作製して保管していることがほとんどです。

保存用のマスターフィルムはその名のとおり活用という用途には使用せず、良好な温湿度の環境下で手つかずの状態で保存します。

いっぽう閲覧用のフィルムはリーダーなどの閲覧用機器に装填して使用するため、特に使用頻度の高いフィルムは傷や汚れが付着したり、摩耗していることが多くあります。

このような場合は再度、保存用のマスターフィルムから複製フィルムを作る必要があります。このようなフィルムが何本くらいあるかを確認し、先述の発注期日までに発注した上で複製フィルムを作製しなければなりません。

②経年劣化への対策として複製を作る

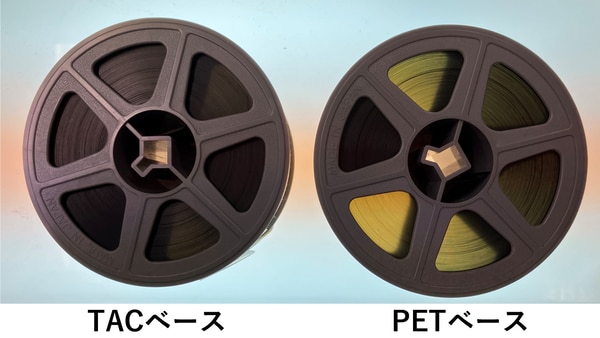

マイクロフィルム感材はTACベースとPETベースと呼ばれるものに分かれており、このうちのTACベースは劣悪な環境下で保存していると加水分解により劣化することがあります。劣化したフィルムは酢酸臭を放ち、歪みやベタツキなどといった症状が現れます。劣化が進行するとそこに収録されている情報は失われ、二度と取り戻すことができなくなる恐れがあります。そのような事態にならないよう、経年劣化の事象が発生しているフィルムの本数を確認し、発注期日までにフィルムを発注した上で、複製フィルムを作る必要があります。

次章では劣化現象が生じているマイクロフィルムを見極めるためのチェックポイントとその対策についてご紹介します。

劣化したマイクロフィルムを見極めるためのチェックポイントと対策

メーカーからのマイクロフィルムの供給終了以降、劣化が進行したフィルムが発見されたとしても、複製フィルムを作ることはできません。

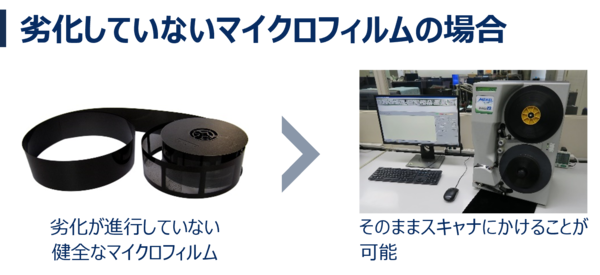

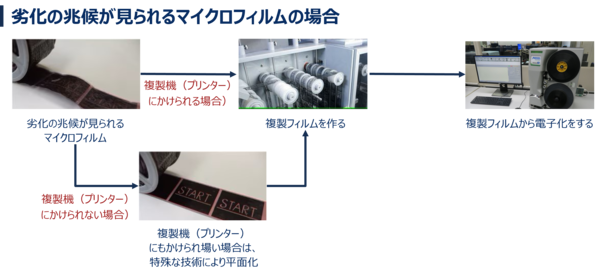

劣化が進行していたら電子化するという方法もあります。しかし劣化が進行して脆弱化したマイクロフィルムはスキャナにかけると強度が耐えられない可能性があり、破損してしまうというリスクがあります。そのため著しく劣化が進行したマイクロフィルムを電子化する場合は、一度複製フィルムを作って、その複製フィルムをスキャナにかけて電子化するといった手順を踏まなければなりません。さらに複製機(プリンター)にもかけられないほど劣化している場合は、プリンターにかけられるように劣化したフィルムを「平面化」するという特殊な技術による措置を施さなければなりません。

こうしたことから必要なことは、供給終了までに劣化が進行したマイクロフィルムを特定し、最優先で対策を講じるということです。ここでは「劣化したマイクロフィルムを見極める」「劣化するリスクのあるマイクロフィルムを見極める」ためのチェックポイントと、それぞれの対策をご紹介します。

①臭いの有無

マイクロフィルムが収納されているキャビネットを開けて、臭いを嗅いでみます。劣化している場合はフィルムが酢酸臭を放つため、酸っぱい臭いがします。酢酸臭がするフィルムは、かなり劣化が進行していると言えます。もしキャビネットから酸っぱい臭いがするようなら、何本か抜き取りでマイクロフィルムを手に取って見てみましょう。

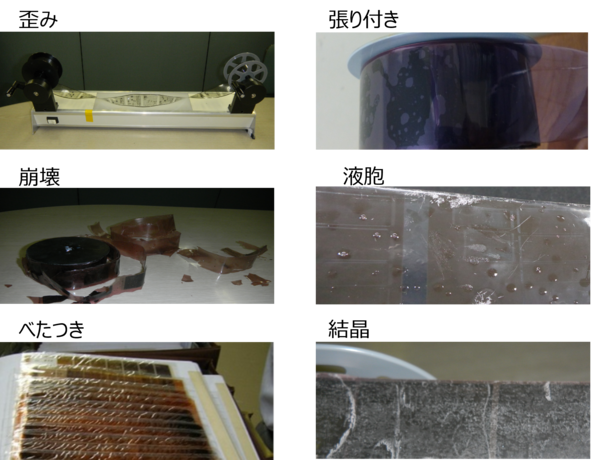

手に取ってみた時に下の写真のような状態であった場合は、かなり危険な状態です。

このように臭いの有無と見た目をチェックするだけでも、劣化の進行具合は判断することができます。

また応急措置としてとても大事なことがあります。それは酢酸臭のするフィルムと無症状のフィルムを、同じ部屋やキャビネットに同居させないことです。同居した状態だと無症状のフィルムにまで劣化の症状が感染する恐れがあります。無症状のフィルムを緊急退避させて分散保管しましょう。

②TACベースか、PETベースか

先にも記したとおりTACベースのフィルムは、望ましくない環境下(高温多湿など)で保管していると劣化してしまうリスクがあります。いっぽうPETベースは相対的に劣化のリスクが極めて低い、長期保存に適したフィルムです。

マイクロフィルム供給終了以降の劣化のリスクを考えると、どれがTACベースなのかについて把握しておく必要があると考えられます。TACベースとPETベースを見極める方法は、次のとおりです。

■光を透すか透さないか

・TAC⇒光を透さない

・PET⇒光を透す

ロールフィルムであればフィルムの側面に光をあてて、光を透さないフィルムであればTACベース、光を透すフィルムであればPETベースと判別することができます。ただ、まれに光を透しやすいTACベースも存在するため、この方法では判断できない場合もあります。

■フィルムを指で裂くことができるかできないか

・TAC⇒指で簡単に裂くことができる

・PET⇒どうがんばっても指で裂くことはできない

ロールフィルムの先頭(画像のない部分)を少しだけハサミでカットし、指でちぎってみます。TACベースフィルムの場合、おどろくほど簡単にスパッとちぎることができます。一方、PETベースフィルムの場合はどんなにがんばっても指でちぎることはできません。

■マイクロフィルムが作製された年代

1990年代初頭に国内で流通するマイクロフィルムの素材がTACベースからPETベースに切り替わったため、おおよそ1990年代後半以降に作られたマイクロフィルムはPETベースフィルムである可能性が高く、1990年以前に作られたマイクロフィルムはTACベースフィルムである可能性が高いと言えます。ただしはっきりとした年月による区切りがあるわけではないため、確実ではありません。

TACベースとPETベースを見極めるには以上のような方法がありますが、なかなか判別できないこともあると思います。当社が開発した偏光フィルターを使用した「TAC/PET判定器」であれば、確実な判別が可能です。

マイクロフィルム感材の供給が終了することになった今、劣化する可能性があるTACフィルムから劣化のリスクが極めて低いPETベースの複製フィルムを作ってマイグレーションしておく、あるいは今後の利便性も考慮して電子化することをおすすめします。

③保存環境に問題はないか?

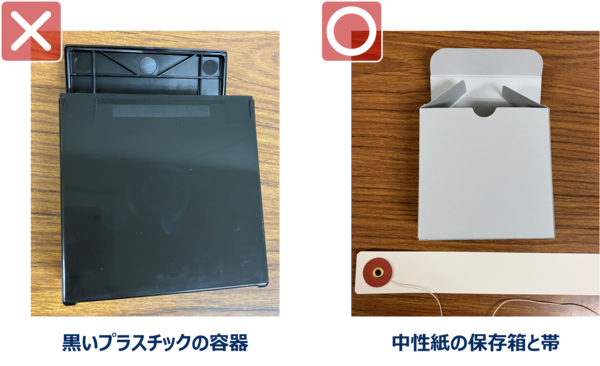

劣悪な環境でマイクロフィルムを保存していると、急速に劣化が進行します。JIS Z6009-1994において望ましい保存環境が規格化されています。この規格の中で示されている望ましい保存環境はおおまかに、温度は20℃くらいで湿度は30%程度です。大幅にズレがある場合は改善が必要です。またマイクロフィルムの保存容器も、長期保存には重要な要素です。

よく見かけるのは左の写真のような黒いプラスチック容器ですが、これは長期保存には適していません。長期保存には中性紙の素材でできた収納具が適しています。

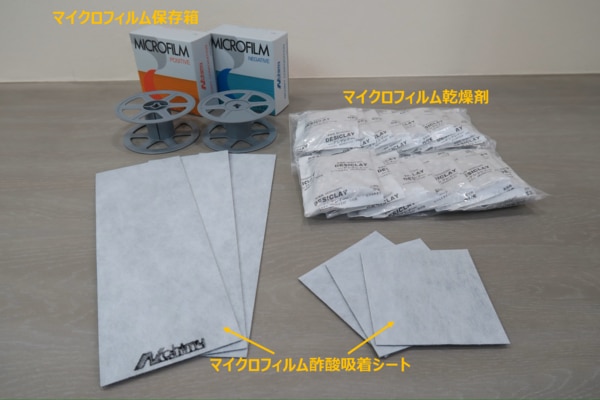

当社ではマイクロフィルムの保存用具を販売しております。マイクロフィルムは湿気に弱いため、乾燥剤を使用するのも有効な手段です。「酢酸吸着シート」はその名のとおり酢酸を吸着するものですが、これは劣化の症状を改善・防止するものではなく、あくまで一時的な時間稼ぎをするための用具となります。

このようにして劣化しているマイクロフィルム、劣化のリスクのあるマイクロフィルムを見極め、複製や電子化などの救済措置を講じていきます。複製や電子化をする予算を最低限に抑えたい場合は、事前にマイクロフィルムの劣化調査を行うことが必要です。

当社ではマイクロフィルムの劣化について、簡易調査を無償で実施しております。マイクロフィルムの劣化対策や保存対策に悩んでいる方は、ぜひご相談ください。

メリットが多いマイクロフィルムの電子化

マイクロフィルムの電子化には、劣化からマイクロフィルムを救済できるというメリットの他、利便性が向上するという大きなメリットがあります。今回のマイクロフィルム感材供給終了ということをきっかけに、電子化するというのも一つの方法です。特に利用頻度が多い、あるいは利用者が多いものは電子化すると、飛躍的に利便性が向上します。

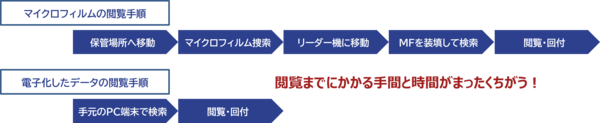

これまではマイクロリーダーなどの閲覧機器のある場所まで行かないと閲覧できなかったものが、電子化することによって即時閲覧することができます。閲覧までにかかる手間や時間は、比べものになりません。

電子化する際はマイクロフィルム専用スキャナで取り込んで、TIFFやPDF、JPEGなどのイメージデータを作成します。マイクロフィルムスキャナは専用機のためとても高額で、機器の取り扱いや作業手順にも多くのノウハウが必要です。マイクロフィルムの電子化について相談をしたい、見積がほしいという方は、ぜひお問い合わせください。

短期間で効率よく電子化を進めたい!マイクロフィルムの電子化サービス

まとめ

- 2025年10月~11月くらいまでに今後の方針と予算の見通しを立てる

- 長期的に保存したい資料は、マイクロフィルム化しておく

- 調査を通じて劣化の兆候があるフィルムを特定し、優先的に複製や電子化をする

- 利用頻度が高く利用者が多いマイクロフィルムは、利便性向上のため電子化を検討する