ニチマイウェビナー『マイクロフィルム 今、やるべきこと』を振り返る

今回は、令和7年5月28日に開催した弊社のウェビナー『マイクロフィルム 今、やるべきこと』について振り返りをしたいと思います。

開催日以降も録画配信を6月10日まで行い、大勢の方にご視聴いただき、非常に反響の大きなウェビナーとなりました。

あらためてこの場を借りて、感謝申し上げます。

マイクロフィルムの感材供給終了に伴い、保存方法や素材の見分け方、劣化マイクロの特徴、所蔵している場合の対応策等を弊社の技術顧問よりお話させていただきました。

最後には、マイクロフィルムを所蔵している場合の、やるべきことについて述べています。

それでは、ひとつずつ振り返ってみたいと思います。

↓↓↓ウェビナー再配信の申込みは、こちらから↓↓↓

マイクロフィルムの感材供給終了

マイクロフィルム感材については、販売・製造を行っている富士フイルム株式会社から、生産終了が発表されています。

マイクロフィルムについては2025年12月に最終受注、処理薬品については2026年3月に最終受注とされています。

https://www.fujifilm.com/jp/ja/business/data-management/microfilm

(富士フイルム株式会社ホームページより該当ページ)

これにより弊社のマイクロフィルム撮影や複製などの、マイクロフィルム感光材料を使用したサービスも、順次終了とさせていただくことになりました。

終了となるサービスは以下の通りです。

・マイクロフィルムの撮影作業 | 新しくマイクロフィルムで撮影することが出来なくなります。 |

・マイクロフィルムの複製作業 | 複製フィルムを作る全ての作業が出来なくなります。劣化マイクロフィルムの複製も出来なくなります。 |

・マイクロフィルム出版物の販売 | 新聞や文献などのマイクロ出版物も提供終了となります。 |

マイクロフィルムの保存方法

今、所蔵されているマイクロフィルムについても、気になるところだと思います。

所蔵されているマイクロフィルムの利用は、今後も変わらずそのままお使いいただけます。

ただし、マイクロフィルムの劣化については注意が必要です。

特に材質がTAC(トリアセチルセルロース)の場合、水分と反応して加水分解をおこし、劣化してしまいます。

劣化マイクロフィルムの特長については、後ほどお話しさせていただいてます。

フィルムの保管方法は、フィルムの状態によって千差万別ですので、各機関から出ている保管マニュアル等をご参照ください。

【参考文献】

・公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA) マイクロフィルム保存の手引き

https://www.jiima.or.jp/wp-content/uploads/basic/Microfilm_hozon.pdf・東京大学経済学部資料室 図書館・博物館・文書館のためのマイクロフィルム保存ガイド

マイクロフィルムの素材の見分け方

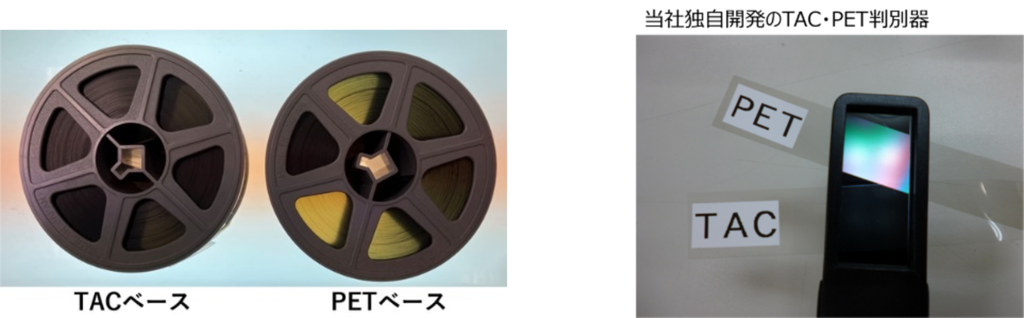

TAC素材とPET素材を見分ける方法の一つとして、TACは光を通しにくいのに対し、PETは光を通しやすいという特徴があります。

マイクロフィルムに同じ光を当てると、写真のようにTACとPETで違いが現れます。

当社では、独自開発した偏光フィルターを使用した「TAC/PET判定器」なども使用して判別をしています。

最も確実な見分け方は、フィルムを指で裂けるかどうかを試すことです。

TACは簡単に裂けますが、PETは簡単には裂けません。

↓↓↓ TACとPETの見分けかたは、こちらから↓↓↓

劣化マイクロフィルムの特長

TAC素材のフィルムは、水分と反応して加水分解をおこし、劣化してしまいます。

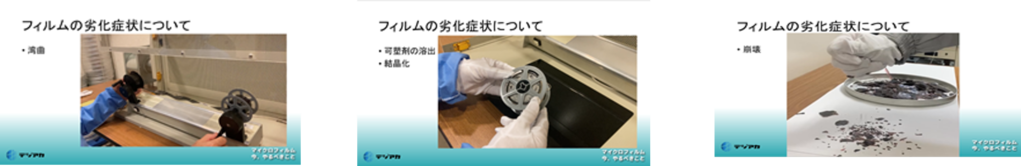

症状は「ビネガーシンドローム」とも呼ばれ、「酢酸臭」「湾曲」「可塑剤の溶出」「結晶化」「崩壊」を引き起こします。

・酢酸臭 | お酢のような酸っぱいにおいがしてきます。 |

・湾曲 | フィルムがゆがみ、悪化すると波打った状態になり、機械で画像が読み取れなくなります。 |

・可塑剤の溶出 | 可塑剤とは、合成樹脂に柔軟性をもたせて加工しやすくする添加剤のことですが、ベースが劣化するとこの可塑剤が溶け出し、フィルムがベタベタしたりします。 |

・結晶化 | 放置すると結晶化して白い粉になったりします。 |

・崩壊 | 最終的にはフィルムが崩壊してしまいます。 |

劣化マイクロフィルムへの対応策

対応策は以下の二つになります。

・複製作製

TACフィルムからPETフィルムの複製を作製する方法です。

複製を作製して適切な方法で保管します。

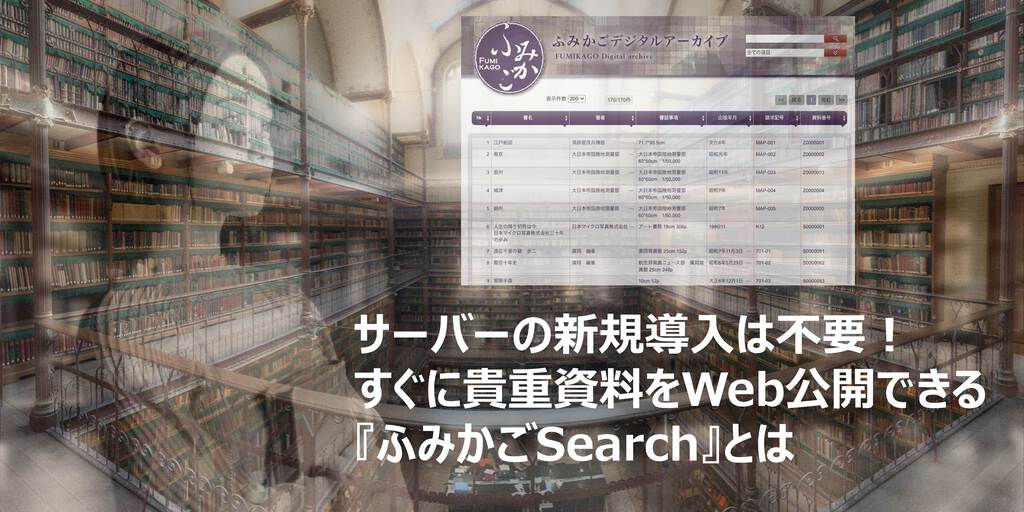

・電子化

フィルムから電子画像を作製する方法です。

ただし、フィルムの劣化度合いによっては、そのまま電子化する機械にかけられないため、一度複製フィルムを作製する必要があります。

今、やるべきことは?

先ずは資料の棚卸です。

資料台帳を作成して、どんなマイクロフィルムがあるか整理しましょう。

次にフィルムの素材を確認し、劣化マイクロフィルムがあるのか確認をしましょう。

↓↓↓ADストリップの調査については、こちらの記事で↓↓↓

また資料の重要性として、唯一無二の資料であるか、他機関にもあるのか把握するこも重要です。

保管など組織内での決まりがあれば、確認をして見直しを検討することも必要となります。

以上の内容を踏まえて、劣化したマイクロフィルムに対する二つの対応策のうち、いずれかを選びましょう。

マイクロ出版物などでは、著作権などの問題があるため、確認が必要な場合があることにご留意ください。

まとめ

マイクロフィルム感材の販売が、終了することになりました。

所蔵されているマイクロフィルムの利用は、今後も変わらずそのままお使いいただけます。

ただし、劣化マイクロフィルムには、注意が必要です。

資料の棚卸をして、劣化マイクロフィルムがあるのか確認をしましょう。

劣化が進行すると、内容が閲覧できなくなる場合もありますので、複製を作製するか、デジタル化を検討しましょう。

マイクロフィルム保管などの組織内での決まりについては、見直しの必要性も確認します。

弊社はマイクロフィルムの調査、複製作製、電子化画像の作製、保管用品の販売など、マイクロフィルムに関する各種業務をサポートいたします。

また皆様よりいただいたご質問とその回答をウェビナーQ&Aとして、まとめてありますので、ぜひご参考にしていただけますと幸いです。

↓↓↓ウェビナーQ&Aは、こちらから↓↓↓

https://digiaka.nichimy.co.jp/seminar/202505_QA

複製作製、電子化など、何でもお気軽にご相談ください。

↓↓↓オンライン形式での無料相談会は、こちらから↓↓↓

↓↓↓マイクロフィルム感材供給停止に伴う今後のマイクロフィルム事業については、こちらから↓↓↓