マイクロフィルム発注期限直前の今だからこそ確認しておきたいホワイトペーパー3選!

早くも10月となり、マイクロフィルム感材の発注期限が刻々と迫っています。持っているマイクロフィルムをどうするべきか、優先的に何をすべきか、なかなか絞り込めずアクションに踏み切れない方も多いのではないでしょうか?そんな方々に今回は、発注期限を目前に控えた今だからこそお薦めする、ホワイトペーパー3選をご紹介します。

おすすめホワイトペーパーその1

『マイクロフィルム感材供給停止に伴う今後のマイクロフィルム事業について』

いきなりですが、今回のテーマの中心となるホワイトペーパーです。供給終了に伴い何を始めたらよいかわからない、どのようなことを検討すべきかもわからないといった方々にお薦めの内容です。ポイントとして、次のようなことが書かれています。

・マイクロフィルムとは?

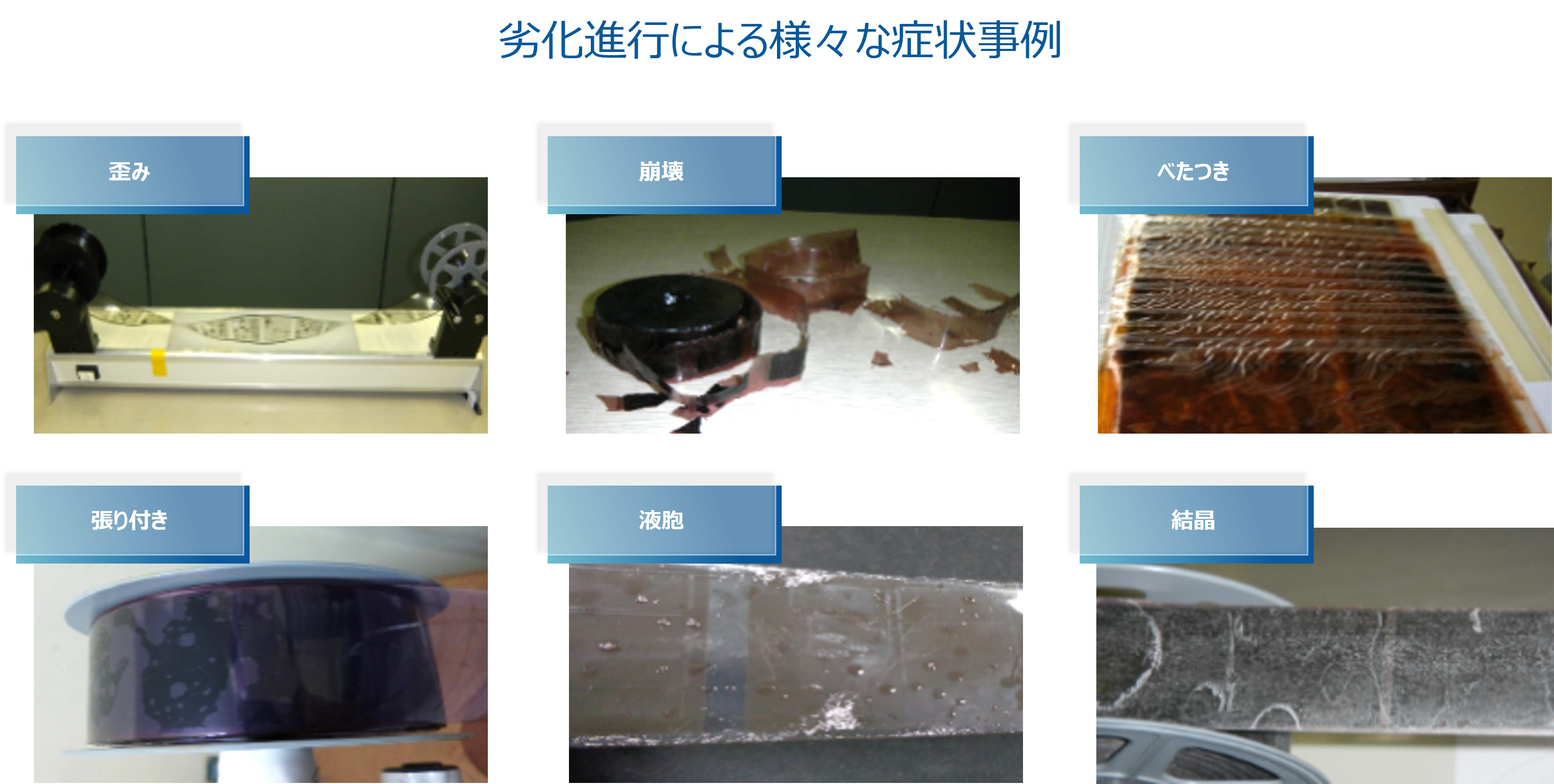

マイクロフィルムとは長期保存に適した安定した媒体です。しかしTACベースという素材のマイクロフィルムは、高温多湿などの劣悪な環境下で保存していると劣化してしまいます。進行するとフィルムの波打ち・溶解・崩壊・断裂などといった現象が起こります。このように、マイクロフィルムの特徴や性質などについて解説しています。

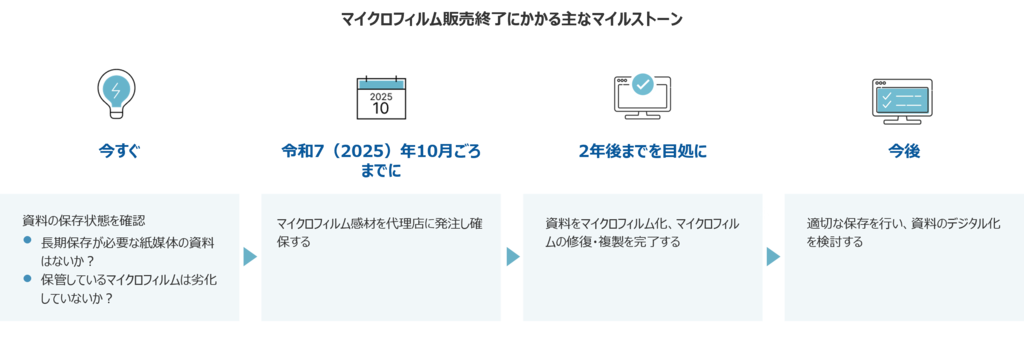

・マイクロフィルム販売終了に関連するマイルストーン

2025年末という発注期限を中心に、その前後で必要な対応について解説しています。発注期限の前に必要な対応として、「長期保存が必要な紙媒体の資料はないか?」「保管しているマイクロフィルムは劣化していないか?」といったことを確認し、発注が必要なマイクロフィルムの本数を割り出します。その後マイクロフィルム化や複製をするのと並行して、利活用の面を考えてマイクロフィルムの電子化を検討するとよいでしょう。

その他にも、「マイクロフィルムの撮影・複製はいつまでできるのか?」「今保管しているマイクロフィルムはどうすればよいか?」「劣化マイクロフィルムのデジタル化は可能なのか?」などについて解説しています。

・マイクロフィルムを保存する際の注意点

マイクロフィルムの保存に適した環境関しては、JIS Z 6009(銀-ゼラチンマイクロフィルムの処理及び保存方法)で説明されており、このホワイトペーパーの中で具体的な温度や湿度のほか、基本的な保管方法などについて解説しています。

おすすめホワイトペーパーその2

『ニチマイの『劣化マイクロフィルム救済対策』サービス

マイクロフィルムの発注期限が迫ってきている今、危惧すべきことの一つにマイクロフィルムの経年劣化があります。劣化が進行してしまうと、収録されている情報が見られなくなる恐れがあります。「それならば電子化をしよう!」と考えても、著しく劣化が進んだフィルムは直接スキャナーにかけることができないため、複製フィルムを作ることが必要になります。しかし発注期限を過ぎてしまうと複製フィルムの発注もできなくなってしまうため、その前に劣化したフィルムを特定し、救済をしてあげなくてはなりません。このホワイトペーパーでは、劣化したマイクロフィルムの救済対策に関して解説しています。ポイントは次のとおりです。

・よくあるお悩み

劣化の症状としては、酸っぱい臭いがすることや、ベタツキ、その他下の写真のような様々な症状が挙げられます。しかし多くのユーザーは、そうしたが被害がどのくらい拡大しているのかがわかりません。そのため救済対策を施そうにも、劣化したフィルムを特定できず数量も把握できない、あるいは救済が可能なのかどうかの判断もつかないため、どのくらいの費用がかかるかの見当がつかない状況にあります。

・お悩みの解決方法

まずは実態を知ることにあり、調査を実施して劣化しているフィルムの数や劣化の進行度を調査します。劣化が進行していてそのままの状態では複製が困難なフィルムは、あらかじめ選別をし、修復作業を行ないます。直接複製や電子化ができないフィルムでも、修復をすることでそれらが可能になります。このような過程を経て複製や電子化を行うことで、劣化したマイクロフィルムの救済が可能になります。

・マイクロフィルムによる継続保管

異常のないフィルムや救済措置後のフィルムを継続保管する場合、良好な環境下で保管しないと劣化してしまう恐れがあります。このホワイトペーパーでは、劣化したフィルムから発せられる酢酸臭を吸着する『酢酸吸着シート』や、『湿度調整機能付きマイクロフィルムキャビネット』など、マイクロフィルム長期保管に必要な商品をご紹介しています。

おすすめホワイトペーパーその3

『マイクロフィルムのデジタル化』

マイクロフィルム感材の供給終了をきっかけに、多くの方がマイクロフィルムのデジタル化を検討しています。デジタル化自体に発注期限は直接関係ないものの、著しく劣化しているフィルムは直接スキャナーにかけられないため、修復や複製といった工程を経なければなりません。そうした意味ではやはり、発注期限までにデジタル化すべきマイクロフィルムを特定しておく必要があるといえます。このホワイトペーパーでは、デジタル化すべきマイクロフィルムの選定方法やデジタル化の手順などについて解説しています。ポイントは次のとおりです。

・デジタル化するマイクロフィルムの選定方法

デジタル化することのメリットには、利便性の向上や情報共有・発信の容易性などがあります。そのためデジタル化するフィルムに優先順位を付ける場合、収録されている情報への需要や利用頻度という視点が有力になります。もう一つは劣化のリスクという視点です。TACベースのフィルムは劣化するリスクがPETベースに比べて相対的に高いため、TACベースのフィルムから優先的にデジタル化を進めるとよいでしょう。

・デジタル化の方法

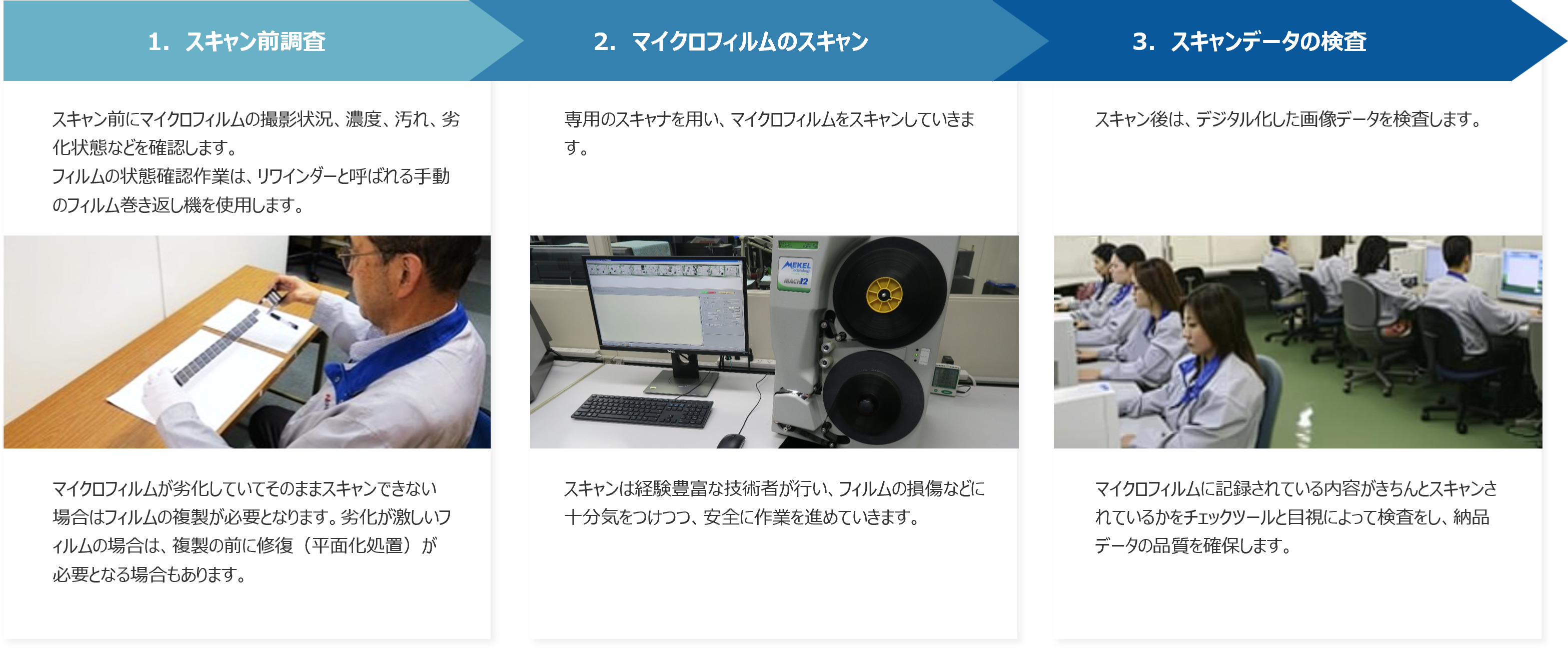

スキャニングの前には、マイクロフィルムの撮影状況、濃度、汚れ、劣化状態などを確認する必要があります。こうした状態によってスキャナーへの設定の変わるため、品質にも影響します。中には劣化が進行していて脆くなっているものがあるため、熟練の技術者による慎重な取り扱いが必要になります。状態を確認したらスキャナーにかけてデジタル化します。状態確認の時に得た濃度や撮影状況などの情報を踏まえて、スキャナーに設定をします。スキャニング後は、デジタル化した画像データを検査します。マイクロフィルムに記録されている内容がきちんとスキャンされているかをチェックツールと目視によって検査をし、納品データの品質を確保します。その他にもこのホワイトペーパーでは、デジタル化を安価に行う方法なども掲載しています。

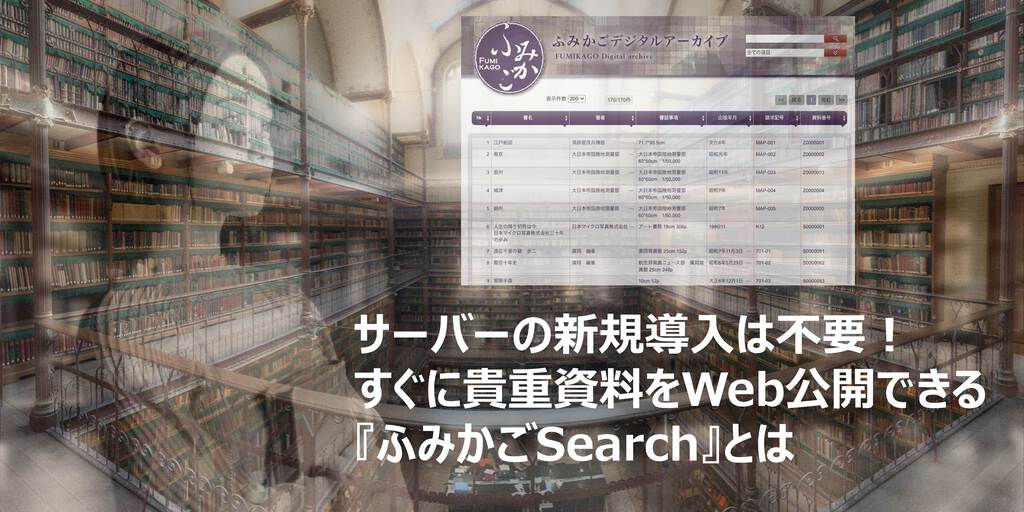

・デジタルアーカイブへの活用

デジタル化するだけでなく、利活用できるような仕組みも必要です。組織内だけで利活用する方法のほか、資料をインターネット公開して、様々な情報を発信する方法もあります。当社には、Webサーバーにファイルをアップロードするだけですぐにインターネット公開できる『ふみかごSearch2.0』があります。

<主な機能>

・一覧表示

・並べ替え(ソート)

・キーワード検索

・絞り込み等の機能

・レスポンシブデザインへの対応

ロゴやデザインも変更できるため、大きな費用をかけずにコレクションの世界観を表現することが可能です。ふみかごSearch2.0のホワイトペーパーもありますので、こちらもご参照ください!

今回は、マイクロフィルム供給停止直前の今だからこそ確認しておきたいホワイトペーパー3選!をご紹介しました。発注期限が迫っていますが、「何から手を付けたらよいのかわからない」という方や、「誰がいつ作ったマイクロフィルムなのかもわからない」という方もいらっしゃると思います。そんな方々は本ブログでご紹介したホワイトペーパーや、こちらの動画もご視聴ください!

最後までお読みいただきありがとうございました。