資料のデジタル化における失敗事例と成功のポイント

国のデジタル化施策の波に乗り、

官公庁や自治体、民間企業においても様々な業務をデジタル化する動きが加速化しています。

そうした中、教育活動や先人たちの知見の共有などを目的としたデジタルアーカイブにも注目が集まっており、

過去の歴史的な資料などのデジタル化に、これから取り組もうとしている組織も多いのではないでしょうか。

今回はデジタルアーカイブの構築において、資料のデジタル化に取り組もうとした際の失敗事例と、

デジタル化を成功させるためのポイントについてご紹介します。

失敗する組織の傾向

様々なお客様からご相談を受ける中で、

過去にデジタル化作業に自走で取り組もうとして失敗したお客様には、

いくつかの特徴があります。

正しいステップを踏まないと、

途中で挫折、あるいはデジタル化したとしても「使えない」データが氾濫するのみとなり、

ムダな労力や費用を浪費してしまいます。

成功の決め手となるポイントは、「計画性」と「実行力」にあります。

この二つのキーワードは、見方によっては相反するもので、

計画ばかり綿密に行っても前に進めない、

いっぽうで計画も無く見切り発車で実施してもうまくいかない、

こうしたジレンマがあります。

失敗に終わる組織は、このどちらかの性格に偏る傾向があります。

次の章からは、具体的な失敗事例についてご紹介します。

コスト面で挫折

デジタル化の対象とする資料を絞り込まず、

選別もしないままにデジタル化しようとすると膨大な時間とコストがかかり、

挫折してしまう大きな要因となります。

「倉庫や書庫にある資料を全てデジタル化したいのですが、費用はいくらくらいになりますか?」といったご相談をしばしばいただきますが、

大抵の場合は数千万円規模となり、工面するには程遠い予算規模となってしまいます。

コストパフォーマンスを最大限発揮するためには、

まずデジタル化の対象資料を絞り込むことです。

デジタル化の対象資料は、

「資料の需要(あるいか利用頻度)」と「劣化の進行度」の2つの軸で絞り込むとよいでしょう。

AとBに当てはまる資料はデジタル化の対象とします。

資料をこのように分類することで、デジタル化の予算をおさえることができ、

現実的な予算で進められる可能性が高まります。

いっぽうCとDに当てはまる資料は、保存対策を優先的に実施します。

保存対策については、劣化の進行度や資料の状態に応じて様々な方法があります。

具体的には修復や補修、長期保存に適した保存箱に収納するなどの対策です。

こうした保存対策も、弊社は専門のパートナー企業と連携して対応しております。

【事例】 資料保存器材社と連携し、酸性劣化や虫食いなどがある資料を修補してデジタル化 『立教大学 立教学院史資料センター様 立教学院史の研究、資料活用のためのデジタル化』

もう一つの保存対策として、マイクロフィルムでの保存という方法があります。

マイクロフィルムは期待寿命がおおよそ500年とされており、

アナログ媒体であるため互換性の心配もなく、長期保存に適した媒体です。

マイクロフィルムを保存媒体として定期的に作成している団体・企業は現在でも数多くあります。

↓企業のお客さま事例はこちらにあるのでご参照ください。

東京海上日動火災保険株式会社 図書史料室のアーキビストにインタビュー!デジタルアーカイブの構築事例

デジタル化作業が進まずに挫折

「デジタル化はしたいけど外部に委託する予算は無い!だから自分たちでなんとかするぞ!」

このようなケースにおいては慎重に進めないと、最悪の事態を招く可能性があります。

冒頭でもお伝えしたとおり、デジタル化をする際には事前の計画が重要です。

具体的には、

・どのくらいのボリュームがあるか

・どのくらいの延べ工数と期間が必要か

・どのような機材が何台くらい必要か

・作業スペースはどうするか

・デジタル化の仕様をどうするか

・作業工程と各工程の手順をどうするか

・作成したファイルをどこに保管してどのように使うか

・デジタル化したデータの利用方法やシステム

といった計画です。

しかしこうしたことには大きな負荷がかかります。

デジタル化の計画はなかなか進まない上に、

マニュアルなどもないため手順もわからず、作業は難航します。

また資料には様々なサイズ・形状・綴じ方をしたものがあるため、それらに対応した機材が必要になることも多くあります。

通常業務で使っているようなA4サイズからA3サイズの一般的な書類であれば、複合機などでスキャニングをすることができます。

しかしデジタルアーカイブの対象となるような資料は、

製本された資料や規格外の資料も多く、専門的な機材が必要となります。

こうした機材は高価なものが多いため調達が困難になり、

挫折してしまってデジタル化自走計画への道は閉ざされてしまうのです。

デジタル化成功のポイントの一つは、

事前に計画を練ることです。

デジタル化の計画についてはこちらの記事をご参照ください。

またもう一つのポイントとして、

デジタル化のマニュアルを作成することで作業を標準化・効率化することも重要です。

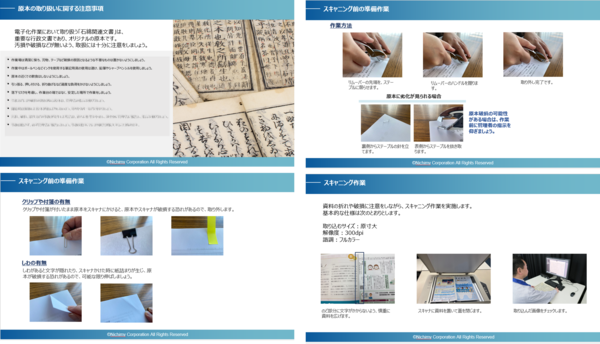

デジタル化のマニュアルは、工程ごとに記述していきます。

一般的にデジタル化の工程は次のようなステップを踏みます。

詳しいマニュアルの作成方法については、こちらの記事をご参照ください。

マニュアルは文字をなるべく多用せずに写真を中心とした内容を掲載し、

わかりやすく読み手のストレスが軽減できるように心がけるとよいでしょう。

この章ではデジタル化作業が挫折しないために、

計画と手順などを標準化したマニュアルが必要であるとお伝えしました。

しかしそれらにも多くの時間と労力が必要になります。

そのような場合は外部委託を模索し、最適なパートナーを選択しましょう。

【ホワイトペーパー】デジタルアーカイブ成功の鍵!パートナーへの委託時に注意したいリスクとパートナー選定のポイントとは?

デジタル化はしたけど結局使えない

とにかく闇雲にスキャニングをして資料のデジタル化をした結果、

ファイル名を見ただけではどんな文書なのか判断が付かない、

どこの保管領域にどんな資料があるかわからない、

そんなデジタル化したデータが溢れてしまうケースもあります。

また作成したデータをとりあえずDVDなどのメディアに収録し、

結局そのDVDは使われることなく何年もキャビネットの中で眠り続けるといった事例も少なくありません。

先述の計画とも関連しますが、

デジタル化したデータをどのような環境で利活用し保管するのか、

方針を定めておかなければなりません。

内外への公開を視野に入れて、

Webサイトやデジタルアーカイブシステムを構築するのか、

あるいは閉ざされた利用範囲で、小規模なデータベースやストレージを利用するのか

こうしたことについて、予め検討しておきます。

いくら資料をデジタル化しても利用方法や保管方法が定まっていないと、

使えないファイルだけが氾濫し、コストや労力がムダになってしまうので注意しましょう。

まとめ

・デジタル化成功への近道は、「計画性」と「実行力」の両立

・デジタル化する資料は「需要」と「劣化の進行度」を軸に絞り込む

・デジタル化作業に着手する前にはきちんと計画を練り、作業をマニュアル化する

・デジタル化したデータの利用方法や保管方法をあらかじめ検討しておく